보은의 역사와 문화를 만나는 곳

속리산 산신제에 대하여 《신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)》에, 대자재천왕사(大自在天王祠) : 속리산(俗離山) 꼭대기에 있는데 그 신(神)이 매년 10월 범날에 법주사(法住寺)로 내려오면 산중사람들이 음악을 베풀어 신을 맞이하여 제사하고 40일 동안 머물게 한 뒤에 돌려보낸다 하여 속리산 대자재천왕사의 위치와 제일 (祭日)과 제의(祭儀)가 간략히 소개되어 있다. 대자재천왕사는 대자재천왕을 모신 신당을 뜻하고 있는데 ‘대자재천왕(大自在天王)’이란 신은 인도불교의 외도에서 신체로 섬기는 남자의 성기를 뜻하는 것이다. 그리하여 이규태(李圭泰)는, 대자재천신(大自在天神)이란 이름으로 한국에 귀화한 이 시바(siva)신의 신사(神祠)는 한말 때까지 속리산 법주사에 남아 있었다. 불교에 묻어 등 시바의 성신숭배(性神崇拜)가 한국에 토착화하여 부근숭배(付根崇拜)가 된 케이스이다.

하여 인도 시바(siva)敎의 주신인 대자재가 우리나라에 불교와 함께 들어와서 속리산에 토착화한 것이라고 하였다. 그러나 ‘대자재(大自在)’란 말은 우리나라에 불교가 전래되면서 들어온 것만은 확실하지만, 우리나라의 성기신앙은 인도의 대자재에서 전래된 것은 아니다. 불교가 전래되기 이전 우리나라에도 선사시대부터 성기신앙이 있었으며 사람이 여자의 성기에서 태어나는 신비와 외경에서 여근을 생명의 근원으로 신성시하면서 주술적으로 또는 종교적으로 신격화한 것이다. 그런 이유로 속리산에 있었다는 대자재천왕사(大自在天王祠)를 우리나라 고유의 성신(性神)을 모신 사당으로 볼 수 없다. 우리나라의 성신앙은 옛날부터 있어도 남근은 거의가 주술적 또는 공물로 바쳐진 것이지 그것을 주신으로 모신 사당이 없었기 때문이다.

따라서 동국여지승람에 기록된 대자재천왕사(大自在天王祠)는 속리산신사(俗離山神祠) 또는 속리산천왕사(俗離山天王祠)의 잘못된 표기이다. 그리고 대자재천왕사(大自在天王祠)가 있었다는 속리산 봉우리는 속리산의 아홉 봉우리 중에도 천황봉으로 생각되는데, 그것은 천황봉이 속리산의 주봉일뿐만 아니라 오늘날도 산중사람들이 이곳에서 산신제를 지내고 있기 때문이다. 그런데 천황봉은 《동국명산기(東國名山記)》에, 복천암(福泉庵)의 동쪽을 내산(內山)이라 하고 법주사(法住寺)의 위쪽을 외산(外山)이라 한다. 내산에는 돌이 많고 흙이 적으며 외산에는 흙이 많고 돌이 적다. 그리고 내산에서 뛰어난 산은 비로봉(毘盧峰)과 천왕봉(天王峰)이고 외산에서 우뚝한 것은 문장대(文藏臺)다.

하여 ‘천왕봉’이라 하였고 이 밖에도 조식(曺植)의 시나, “請着千石鐘 非大叩無聲 萬古天王峰 天鳴猶不鳴” 허훈(許薰)의 시 “天王北踞星長拱 世祖南巡草木知” 에서도 모두 ‘천왕봉’이라고 하였으니 지금의 천황봉은 천왕봉에서 변한 것이 분명하다. 그리고 ‘천왕(天王)’이란 말은 우리나라 민간에서는 천신이 하강하여 지상에 군림하면 ‘천왕’이라 하였고, 또 하늘에서 산으로 내려온 천신 즉 산신도 흔히 천왕이라고 불렀기 때문에 속리산 천왕봉은 ‘산신이 있는 봉우리’란 뜻으로 풀이할 수 있다. 속리산 천왕봉에도 속리산신을 모신 사당이 있었고 그 이름은 ‘속리산천왕사’이었을 가능성이 틀림없다.

원래 탑은 불교가 전파되기 이전부터 죽은 사람의 추모공양을 위해 만들어졌다고 전해진다. 불교에서는 석가모니가 입적하자 여덟 개의 탑을 세우고 진신사리를 그 속에 나누어 넣은 뒤 불탑을 건립했다. 이 탑의 둘레를 남몰래 혼자 돌거나 여럿이 무리를 지어 도는 것은 생사의 피안에서 열반의 피안으로 건너는 바라밀다행사 중의 하나이다. 일반 신도들에게 있어 이러한 수행과 가장 관계깊은 것은 절에서 오리는 제이다. 제가 끝나면 신도들은 승려와 함께 불탑을 돌면서 부처님의 공덕을 찬미하고 저마다 소원을 기구하는 것이다. 작게는 왕생극락과 크게는 국태민안을 빈다. 원래 탑돌이는 단독으로 자기의 소망을 은밀히 기원하는 것이었으나 제가 끝나면 많은 사람들이 모이게 되었고 탑돌이가 이뤄졌다.

하여 인도 시바(siva)敎의 주신인 대자재가 우리나라에 불교와 함께 들어와서 속리산에 토착화한 것이라고 하였다. 그러나 ‘대자재(大自在)’란 말은 우리나라에 불교가 전래되면서 들어온 것만은 확실하지만, 우리나라의 성기신앙은 인도의 대자재에서 전래된 것은 아니다. 불교가 전래되기 이전 우리나라에도 선사시대부터 성기신앙이 있었으며 사람이 여자의 성기에서 태어나는 신비와 외경에서 여근을 생명의 근원으로 신성시하면서 주술적으로 또는 종교적으로 신격화한 것이다. 그런 이유로 속리산에 있었다는 대자재천왕사(大自在天王祠)를 우리나라 고유의 성신(性神)을 모신 사당으로 볼 수 없다. 우리나라의 성신앙은 옛날부터 있어도 남근은 거의가 주술적 또는 공물로 바쳐진 것이지 그것을 주신으로 모신 사당이 없었기 때문이다.

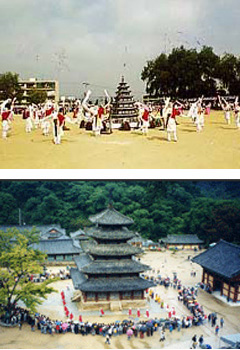

이렇게 인원이 많아지고 세월이 흐르면서 형식이 중시되던 탑돌이는 신도들 뿐만 아니라 인근 주민들까지 함께 참가하게 되어 민속놀이로 발전해왔다. 탑돌이는 고유의 탑제에서 불교의 유입으로 불교의식화 되었고, 다시 불교의 민속화가 이루어진 민속놀이이다. 속리산탑돌이는 충청지역의 탑제 신앙을 바탕으로 불교 세시풍속화 된 독특한 민속연희이다. 팔상전의 참뜻이 탑돌이의 연행에 반영되었있다.

속리산은 산세가 빼어나고 범속을 떠난 듯한 경관으로 법주사를 비롯한 많은 암자가 있다. 법주사는 신라 24대 진흥왕 34년(서기 553년) 창건되었으며 그 중앙에 국보 제55호인 팔상전은 불교건축미의 정수라고 극찬하고 있으며 우리나라의 유일의 목조 불탑이다.예부터 불교신도와 주민, 수도승들이 모여 팔상전을 돌며 불도, 염원, 공덕, 공양 등을 올렸다. 그리고 이때는 범패에 맞추어 흥겹게 탑돌이를 한다.속리산탑돌이는 부처님을 예경으로 맞이한다는 의례적 요소와 세시풍속에서 치성을 위한 축제적 요소가 담긴 연희다.

이 탑돌이는 명맥이 끊어졌다가 1970년에 다시 고증 발굴되었고 제11회 전국민속예술경연대회(1970년 10월, 전남 광주공설운동장)에서 문공부장관상을 수상한바가 있으며 속리축전에서 명맥을 이어오다 매년 초파일 법주사에서 불교의식행사로 또한 지역 고유의 민속행사로 실시해 내려오고 있다.

법주사의 ‘송이놀이’는 최남선(崔南善)이, 박석진(朴石진) 노스님에게 듣자와 안 일인데, 속리산 법주사에서는 매년 설날이면 ‘송이놀이’라 하여 사중(寺衆)이 큰 남근을 나무로 만들어 떠 메고 주종어가(主從御駕)의 부서를 정비한 후 엄숙한 행렬로서 절 안의 신당(神堂)에 나아가 남근 중심의 작법(作法)을 행하고 그것을 신 앞에 바치는 속이 있어서 근년까지 행하고 없어진 지가 얼마되지 아니하였다 한다. 하여 법주사에서 설날 사중(寺衆)들이 나무로 만든 남근을 가지고 놀다 신당에 바치는 ‘송이놀이’가 있었다고 하였다. 그런데 ‘송이’는 승려들이 쓰는 ‘남근’의 은어이므로 송이놀이는 남근놀이라는 뜻인데 이능화(李能和)는, 자재천왕(自在天王)은 불가에서 욕계마왕(欲界魔王)이라 하는데 부처가 성도할 때 이 마왕이 방해한 것은 불서(佛書)에 실려있다. 그런데 법주사(法住寺)에서 이 신을 위로하기 위하여 제사를 지내며 마력이 있기 때문에 음탕한 놀이를 만들어 제사하였다고 하나 사실은 그 신을 욕보이는 것이다. 하였으나 사천왕상(四天王像)과 금강역사(金剛力士)까지 모신 ‘호서제일가람(湖西第一伽藍)’이라는 법주사에서 욕계마왕을 달래려고 ‘송이놀이’를 하였다는 것은 이해가 되지 않는다.

그리하여 법주사의 송이놀이는 속리산신제의 뒷풀이인 축제의 놀이로 본다. 즉 고대 부족국가의 천신제인 부여의 ‘영고(迎鼓)’나 예의 ‘무천(舞天)’ 고구려의 ‘동맹(東盟)’에는 모두 술을 마시고 노래와 춤을 추었다고 하였는데,이것은 제천의식에서 뒷풀이로 이루어지는 ‘축제’를 말하는 것이다. 여기서 “술을 마셨다”는 것이 잔치이고 “노래하고 춤을 추었다”는 것은 놀이인데 이 잔치와 놀이는 축제의 기본요소이다. 따라서 법주사의 송이놀이는 속리산신제의 뒤에 이루어지는 놀이라는 점에서 본명히 축제의 성격을 지니고 있다.

이러한 남근놀이는 태초에 신이 가졌던 신성한 행위의 모범적 가치와 기능을 주기적으로 재연하는 것이고 일상생활과 구별되는 폐쇄된 우주이자 순수한 공간이며 또 집단생활의 권리아다. 그렇기 때문에 신성한 불교사원인 법주사에서 속리산신제의 뒷풀이로 승려들이 ‘송이놀이’를 할 수 있었다고 본다.

보은군 산외면 백석리(白石里) 1구 (일명 흰돌부락)에는 35호가 살고 있는 두메산골이다. 특작인 연초가 주업이어서 관내에선 고속득 마을로 풍요롭다.동산 뒷산 장구봉(長久峰)은 속리산 줄기에서 뻗혀내렸고, 사방은 산 뿐이다. 이 부락에는 두 개의 큰 샘(泉)이 지금도 맑고 시원한 물을 뿜고 있다. 식수와 생활용수로 이제껏 이용되는 이 석천수(石泉水)는 300여년이 넘도록 물한번 마른적이 없다고 입을 모은다. 이 흰돌부락의 두 샘은 뒷산 유방혈의 두 젖무덤에서 하나씩 물의 근원을 이루고 있다고 믿고 있다. 마을의 발전과 풍요가 이곳에 있다고 생각하는 것이다. 물맛이 좋고 수량이 풍부하여 늘 이웃 마을(보은군 산외면 장갑리 2구)의 시샘을 받아왔고, 실제로 정월에 이 물의 근원을 뺏으려 했다. 물다리기(충청도 방언: 물 빼앗기)놀이는 오래전부터 그래서 펼쳐졌다. 지기 부락의 풍년을 이루고 질병을 막아 보자는 것이었다.

빼앗아간 쪽의 축제와 빼앗긴 쪽의 슬픔으로 반복되는 이 흰돌물다리기 놀이는 50여년전 까지만 해도 두 부락 사이에서 펼쳐졌었다. 좋은 두 샘물을 가진 흰돌부락은 장갑리(일명 나맥이) 2구 부락과 백현리(내속리면) 부락민의 시샘을 받아왔던 것이다. 물의 신성함과 소중함을 잘 아는 두 부락은 정월 보름에 샘고사를 정중히 모셨고 샘을 지키기에 사력을 다했다. 이웃마을에서 물을 다려가면 실제로 그 해 샘물이 마르고 흉년이 들었다고 믿고 있었던 것이다. 두 부락사이에서 사생결단으로 물다리기를 계속 반복하며 싸움과 시기가 팽배하지만 결국 두 부락민의 화해와 단결속에 공동발전을 다짐하게 된다. 한 해의 풍요를 비는 화합의 대 축제로 발전되는 것이다. 충북민속예술연구위원회(위원장: 김영진교수)에서는 85년 5월 이 놀이의 제보를 받아, 3년동안 엄밀한 연구와 고증 끝에 무려 50여년 만에 끊긴 이 민속놀이를 재현, 제28회 전국민속예술경연대회 출연(1987년 9월, 경기도 안양공설운동장)하여 국무총리상을 수상한 바가 있으며 속리축전 개막식후 행사로 이어져 내려오다 시연학생 참여의 어려움으로 몇 해전부터 다시 중단되었다.